HF-PLC Watching Site

Jump to navigation2006-06-29

九州・関東総合通信局は知っている

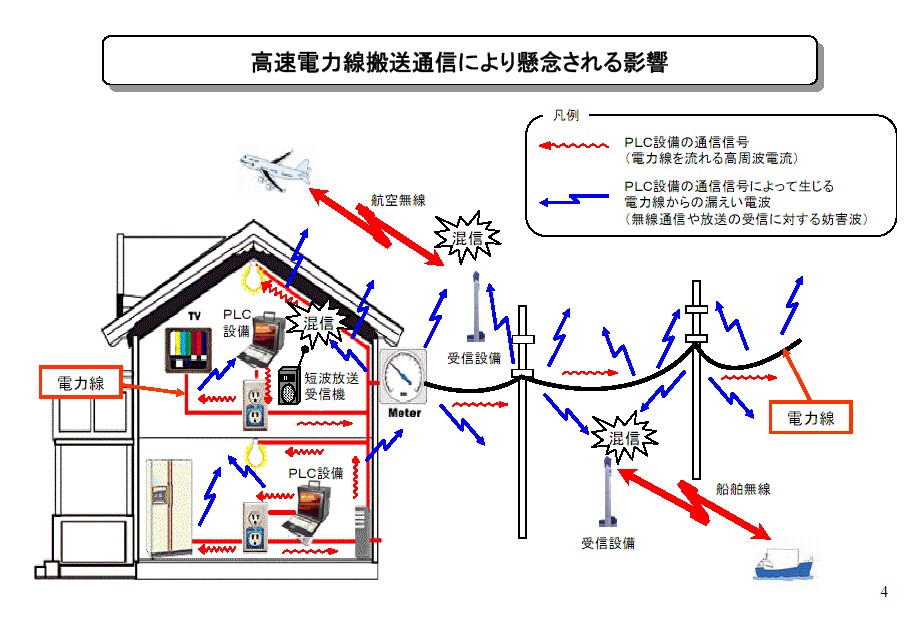

次のABふたつの図の相違点を見つけてください。

図A

(出典:高速電力線搬送通信に関する研究会資料1-3(pdf)4ページ)

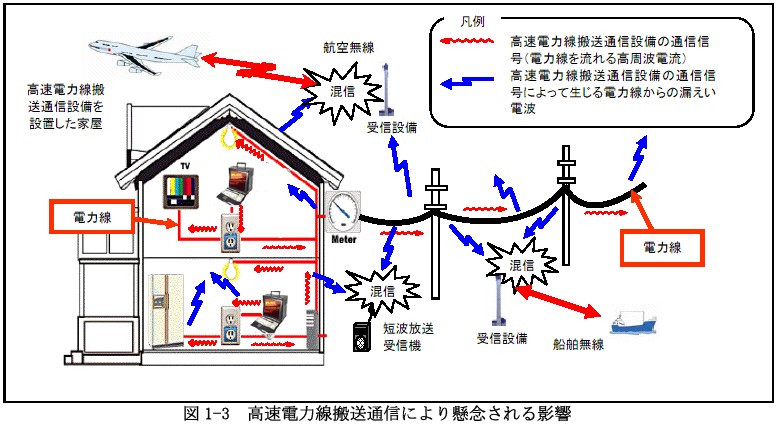

図B

(出典:高速電力線搬送通信に関する研究会報告書(pdf)3ページ図1-3)

漏えい電波を示す青矢印が間引かれたり、凡例の「(無線設備や放送の受信に対する妨害波)」という添え書きが省かれたりしていますが、本質的な違いは、図Aでは「短波放送受信機」がPLCを設置した家屋内にあるのに対し、図Bでは屋外に追いやられていることです。これは、高速電力線搬送通信に関する研究会が、当初はPLC設置家屋内での短波放送受信も検討対象にしていたにもかかわらず、途中で(それでは都合悪くなったため)検討対象外にしたことを意味しています。

しかし、昨年12月にこの報告がなされた後も、九州・関東両総合通信局は依然、図Aを用いて高速電力線搬送通信により懸念される影響を説明しています(直近の九州、関東の報道資料)。

総合通信局は情報通信に関する国民からの直接の相談窓口で、電波は直接耳に聞こえますか?などというものを含め、さまざまな相談に対応しています。まして九州といえば、「研究会で取りまとめらた許容値を満足するモデムを用いた」ことを初めて報道発表(2006-03-09既報)で明示した総合通信局であり、報告書の内容を知らないはずがありません。このままPLCが導入されればPLC使用家屋内での短波放送受信に対する相談が殺到することを承知の上で、引き続き「懸念される影響」として紹介しているものと思われます。

なお、報告以後に実験用高速電力線搬送通信設備を許可した他の総合通信局はもともとこのような図を添付していないだけで、図Bを採用している局はありません。

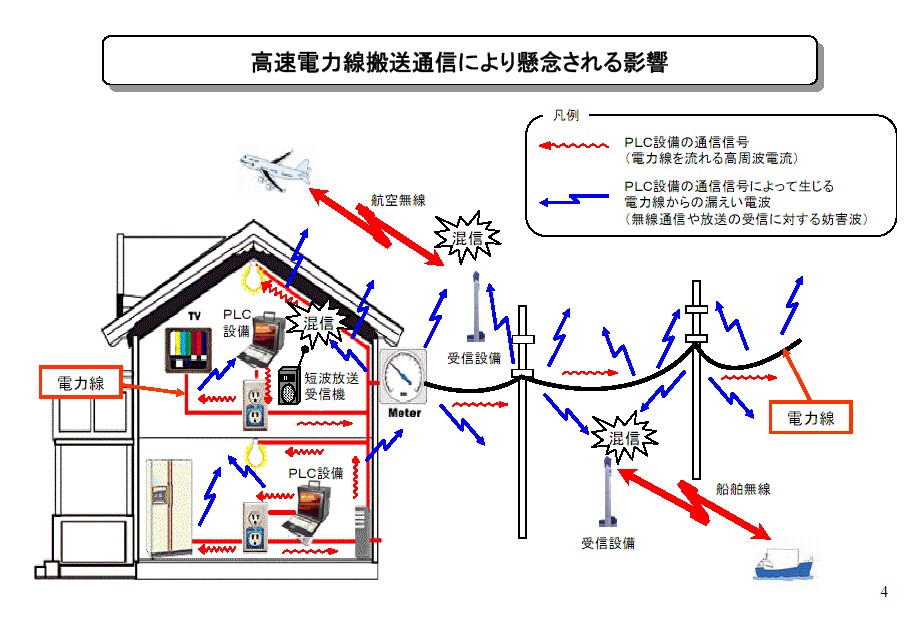

図A

(出典:高速電力線搬送通信に関する研究会資料1-3(pdf)4ページ)

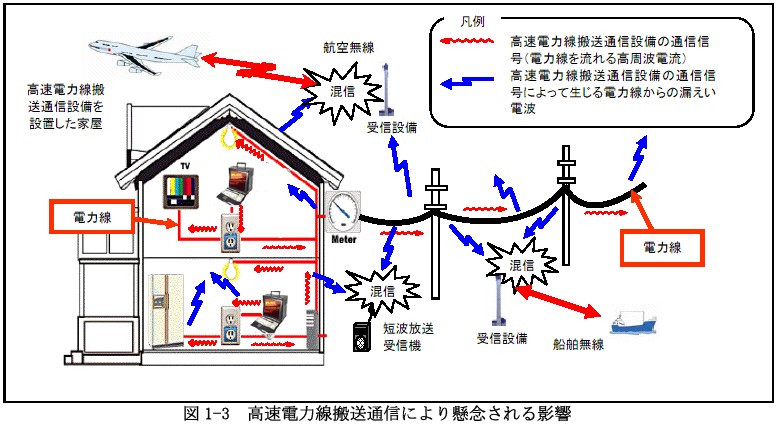

図B

(出典:高速電力線搬送通信に関する研究会報告書(pdf)3ページ図1-3)

漏えい電波を示す青矢印が間引かれたり、凡例の「(無線設備や放送の受信に対する妨害波)」という添え書きが省かれたりしていますが、本質的な違いは、図Aでは「短波放送受信機」がPLCを設置した家屋内にあるのに対し、図Bでは屋外に追いやられていることです。これは、高速電力線搬送通信に関する研究会が、当初はPLC設置家屋内での短波放送受信も検討対象にしていたにもかかわらず、途中で(それでは都合悪くなったため)検討対象外にしたことを意味しています。

しかし、昨年12月にこの報告がなされた後も、九州・関東両総合通信局は依然、図Aを用いて高速電力線搬送通信により懸念される影響を説明しています(直近の九州、関東の報道資料)。

総合通信局は情報通信に関する国民からの直接の相談窓口で、電波は直接耳に聞こえますか?などというものを含め、さまざまな相談に対応しています。まして九州といえば、「研究会で取りまとめらた許容値を満足するモデムを用いた」ことを初めて報道発表(2006-03-09既報)で明示した総合通信局であり、報告書の内容を知らないはずがありません。このままPLCが導入されればPLC使用家屋内での短波放送受信に対する相談が殺到することを承知の上で、引き続き「懸念される影響」として紹介しているものと思われます。

なお、報告以後に実験用高速電力線搬送通信設備を許可した他の総合通信局はもともとこのような図を添付していないだけで、図Bを採用している局はありません。

posted at 00:14:52 on 2006-06-29

by jr9mfk -

コメント

ohishi さんによるコメント

2006-06-29 10:47:34

ふぬる さんによるコメント

この話題への直接のコメントではなく申し訳ありません。

昨日、ビックサイトで開催中の組み込みシステム開発技術展に行って

きました。

「無線通信ゾーン」に、PLCを展示しているブースがありました。伊藤忠商事/

DS2/森谷商会のブース(20-30)です。

電線は、あからさまによじってはなかったのですが、不自然に太い線なのが

印象的でした。LEDを使ったディスプレイの都合もあるでしょうが、もしかしたら

被覆の内側ではツイストになってたりして。

日本では現時点では使えないであろうことは、一言も書かれていません。許可

を得て動作させているのでしょうか?

今回は、リグ持っていかなかったので、雑音を体感してくることはできませんでした。

展示会は、明日までです。

昨日、ビックサイトで開催中の組み込みシステム開発技術展に行って

きました。

「無線通信ゾーン」に、PLCを展示しているブースがありました。伊藤忠商事/

DS2/森谷商会のブース(20-30)です。

電線は、あからさまによじってはなかったのですが、不自然に太い線なのが

印象的でした。LEDを使ったディスプレイの都合もあるでしょうが、もしかしたら

被覆の内側ではツイストになってたりして。

日本では現時点では使えないであろうことは、一言も書かれていません。許可

を得て動作させているのでしょうか?

今回は、リグ持っていかなかったので、雑音を体感してくることはできませんでした。

展示会は、明日までです。

2006-06-29 10:51:27

電子情報通信学会会員 さんによるコメント

>電線は、あからさまによじってはなかったのですが、不自然に太い線なのが

印象的でした。

私は実物を見てはいないのですが、シールド線を使用していたのでは??????

シールド線をペアで使えば相当行けますね。

印象的でした。

私は実物を見てはいないのですが、シールド線を使用していたのでは??????

シールド線をペアで使えば相当行けますね。

2006-06-29 19:51:37

コメント3件(追加)

今ならまだ間に合いますよ>>総務省殿